Warum Bahnfahren noch teurer wird

Dr. Vera Huwe, Niklas Illenseer

Der Streit um die Trassenpreisförderung zeigt: Die hohen Gebühren für die Nutzung der Schiene werden zunehmend zum Problem. Ursache ist das Vollkostensystem, in dem ein hoher Anteil der Infrastrukturkosten auf die Nutzer:innen umgelegt wird. Als der Bund 2024 und 2025 Eigenkapital statt Zuschüsse gab, führte die Renditeerwartung zu einem Preissprung. Eine Neuverteilung der Finanzierungsbeiträge von Staat und Nutzer:innen ist nötig, um das Problem strukturell zu lösen.

Obwohl es nun gut fünf Milliarden Euro mehr für die Schiene gibt als von der Ampel geplant, kam es Anfang letzter Woche zur Parlamentsrevolte über 105 Millionen Euro. Das Verkehrsministerium wollte Mittel für die sogenannte Trassenpreisförderung nicht auszahlen – eine Entscheidung, für die der Verkehrsminister Patrick Schnieder hart kritisiert und die schließlich auf Druck des Bundestags revidiert wurde.

Wie werden 105 Millionen Euro zu einem solchen Politikum? Dazu muss man sich anschauen, wie das Schienennetz in Deutschland finanziert wird. In der öffentlichen Debatte geht es meist um die Zuschüsse des Bundes, aber daneben hat die Deutsche Bahn eine weitere wichtige Einnahmequelle: Die Erlöse aus den Trassenpreisen – Gebühren, die für jeden Zug, der das Schienennetz nutzt – fällig werden. Diese Trassenpreise sind in Deutschland im europäischen Vergleich besonders hoch – ein Wettbewerbsnachteil für die Schiene.[1] Verkehrsunternehmen geben diese Kosten weiter, Tickets und Transporte werden teurer oder Angebote fallen weg.

Um das zu verhindern, bezuschusst der Bund seit 2018 den Güterverkehr und seit 2020 auch den Fernverkehr. Die InfraGO, die Infrastrukturtochter der Deutschen Bahn, bekommt also Geld vom Bund, damit sie niedrigere Preise in Rechnung stellen kann.

Hier kommen die 105 Millionen Euro ins Spiel. Eigentlich wollte der Bund den Fernverkehr 2025 mit diesem Betrag fördern. Dieses Geld wurde dringlich erwartet: 2025 sind die Trassenpreise im Fernverkehr um 18 Prozent in die Höhe geschossen.[2] Doch das Bundesverkehrsministerium stoppte die Auszahlung unerwartet. Man war offenbar überrascht, dass die Förderrichtlinie nach Kritik des Bundesrechnungshofs nicht mehr genutzt werden durfte. Nach langem Hin und Her wurde die Zahlung nun doch freigegeben.

Dieser Streit ist also fürs Erste beigelegt, doch das Problem bleibt: Die hohen Trassenpreise setzen die Verkehrsunternehmen enorm unter Druck. Auch 2026 drohen weiter steigende Preise; von bis zu 35 Prozent war die Rede. Zwar hat der Bundestag mit einem Beschluss zur Eigenkapitalverzinsung letzte Woche das Schlimmste verhindert – aber eine dauerhafte Lösung steht noch aus.

Warum sind die Trassenpreise in Deutschland so hoch?

Die Trassenpreise sind bei uns vor allem wegen des Vollkostensystems hoch. Damit hat Deutschland die EU-Regeln zur Trassenbepreisung eher eigenwillig interpretiert. Diese sehen vor, dass zumindest die unmittelbar durch eine Zugfahrt entstehenden Kosten (Grenzkosten) erhoben werden, also z. B. die Kosten des Betriebs und der Instandhaltung. Um seine Kosten zu decken, darf der Betreiber des Schienennetzes auch mehr verlangen, „sofern der Markt dies tragen kann“.[3] Die Aufschläge dürfen also nicht dazu führen, dass Züge nicht mehr fahren oder Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Andere Länder nutzen diese Möglichkeit nur begrenzt. Deutschland hingegen versucht, mit den Trassenpreisen die vollen Kosten der InfraGO zu decken. Dazu gehören Instandhaltungskosten, Kapitalkosten und weitere Betriebs- und Verwaltungskosten. In anderen Worten: Ein Zug, der in Deutschland rollt, zahlt deutlich mehr Infrastrukturkosten als europarechtlich nötig. Dahinter steckt die Idee, dass das Bahnnetz sich selbst tragen soll.

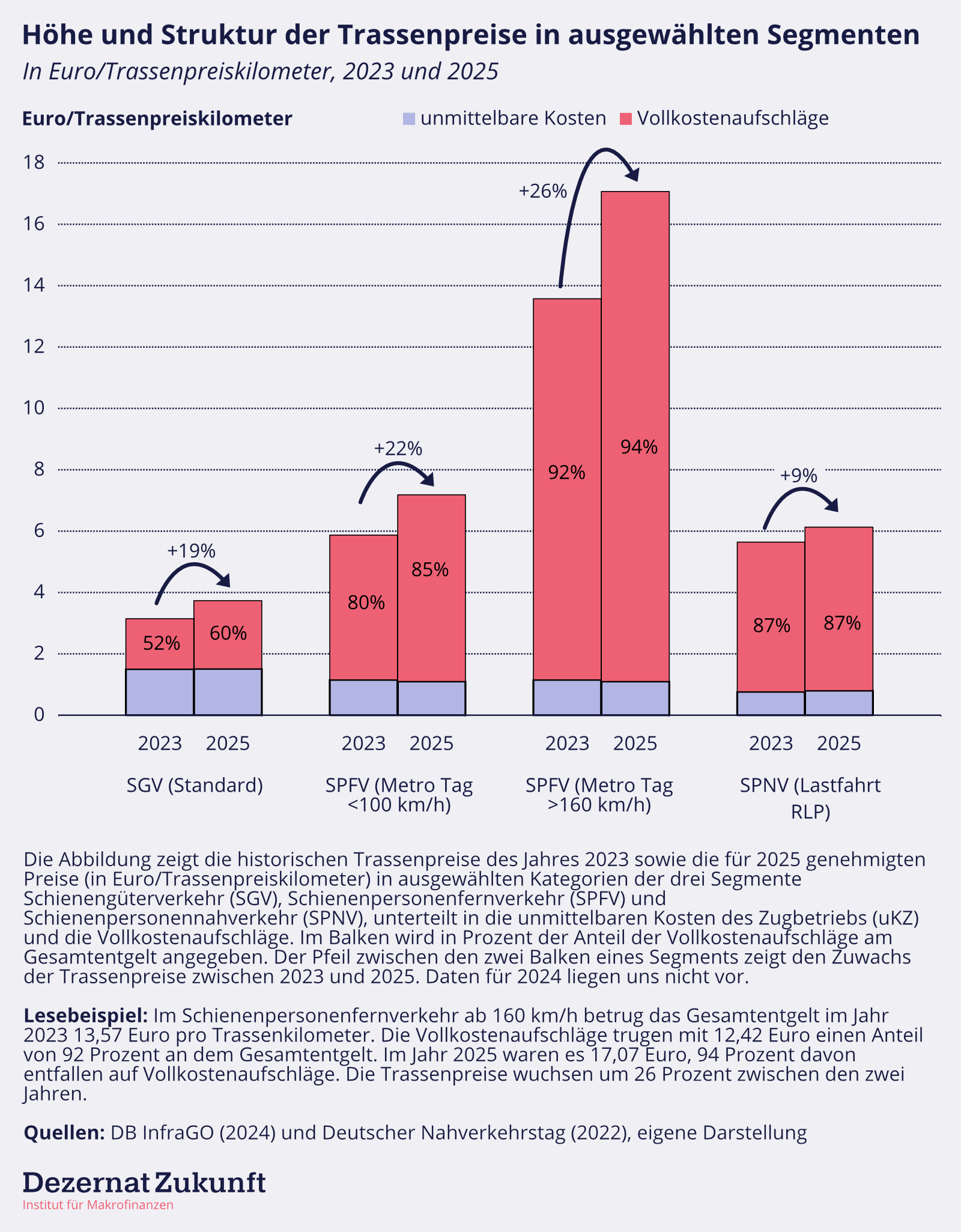

Diese sogenannten Vollkostenaufschläge – also die Aufschläge für alle Kosten, die über die unmittelbaren Kosten hinausgehen – sind echte Preistreiber: 2025 machten sie zwischen 60 und 90 Prozent des Trassenpreises aus (Abbildung 1).

Abbildung 1

Warum sind die Trassenpreise 2025 so stark gestiegen?

Die Mechanik der Vollkosten erklärt, warum die Trassenpreise zum Politikum wurden. Zusätzlich zu direkten Zuschüssen, wie der Trassenpreisförderung, senkt der Bund die Trassenpreise auch indirekt über die Form seiner Investitionen. Doch genau diese Strategie ging 2024 in die Brüche. Jahrelang hat der Bund die Bahn mit Baukostenzuschüssen unterstützt. Die Baukostenzuschüsse senken den Anteil der Kosten, die auf die Nutzer:innen umgelegt werden müssen und damit die Trassenpreise. Als der Bund 2024 aber dringend nach Einsparungsmöglichkeiten suchte, stellte er von Baukostenzuschüssen auf Eigenkapitalaufstockungen um. Er schießt also nicht mehr einfach Geld zu, sondern stockt seine Investition in die Bahn auf. Der Vorteil daran: Diese Eigenkapitalaufstockung fällt nicht unter die Schuldenbremse. Der Nachteil daran: Eine Eigenkapitalaufstockung muss Rendite abwerfen. Und diese Rendite muss über die Trassenpreise erwirtschaftet werden.[4] Eigenkapital statt Zuschüsse hilft also dem Bundeshaushalt, schlägt aber auf die Trassenpreise.

Sondervermögen zur Hilfe

Das Sondervermögen hilft bei dem Eigenkapitalproblem. Es steht nun so viel Geld zur Verfügung, dass der Bund wieder Zuschüsse zahlen kann. Für 2026 geplante Eigenkapitalaufstockungen wurden umgewandelt in Baukostenzuschüsse. Aber das hilft natürlich nicht bei den Kosten der vergangenen Eigenkapitalzuschüsse, die aktuell die Trassenpreise steigen lassen.

Ran ans Trassenpreissystem: Strukturell reformieren

Auch die Trassenpreisförderung ist nur ein Pflaster. Anstatt zu hinterfragen, warum die Nutzer:innen so viel für das Schienennetz zahlen, wird versucht, das System über Subventionen zu stabilisieren. Dabei ist ein kaum mehr zu überblickendes Finanzierungskonstrukt entstanden, das die Schiene unnötig teuer macht, wie wir hier ausführlicher beschrieben haben. Einzellösungen wie die Absenkung der Eigenkapitalverzinsung, die letzte Woche im Bundestag beschlossen wurde, sind kurzfristig richtig, aber ändern nichts am grundsätzlichen Problem.

Wer dauerhaft weniger Förderbedarf und keinen Ärger wegen 105 Millionen Euro will, muss bei der Preisbildung ansetzen. Länder wie die Schweiz und Österreich zeigen wie es geht. Dort zahlt der Bund deutlich mehr der Infrastrukturkosten. Das ermöglicht niedrigere Trassenpreise. Der strukturelle Hebel liegt daher in der politischen Frage, wie die Kosten zwischen Staat und Nutzer:innen verteilt werden.

Eine Reform des Trassenpreissystems ist im Koalitionsvertrag und in der Bahnstrategie angekündigt. Diskutiert werden Modelle, die sich stärker an den Grenzkosten orientieren; Aufschläge könnten etwa gezielt eingesetzt werden, um die Auslastung zu steuern. Kurzfristig müsste der Bund einen größeren Teil der Infrastrukturkosten schultern, bevor sich Nachfrage und Netzkapazität anpassen. In einer angespannten Haushaltslage mit sinkenden fiskalischen Spielräumen bleibt die Höhe dieser Mehrbelastung der neuralgische Punkt. Doch nur eine grundsätzliche Reform kann den Zuschussbedarf reduzieren und den Haushalt auf Dauer entlasten.

Unsere Leseempfehlungen:

- Wer mehr darüber wissen will, wie das Trassenpreissystem genau funktioniert, findet in dieser Präsentation von den Güterbahnen viele wertvolle Informationen.

- China zeigt, wie man das Schienennetz für Schnellzüge ausbaut. In nur drei Jahren wurde eine über 1000 km lange Strecke gebaut, mit vergleichsweise geringen Kosten. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich China in seiner außergewöhnlichen Transformation der vergangenen Jahrzehnte zu einem Ingenieursstaat gewandelt hat – wie Dan Wang in seinem Vergleich mit den USA zeigt, über den die Financial Times berichtet.

Medienbericht 20.11.2025

Medienerwähnungen und Auftritte

- Rückblick

- Am 5.11.2025 erwähnte die Frankfurter Neue Presse die vom Dezernat Zukunft geschätzten öffentlichen Finanzierungsbedarfe im Bereich Bildung von knapp 140 Milliarden Euro bis 2030.

- Am 6.11.2025 erschien eine Folge des Podcasts Transfer-Talks mit Saskia Gottschalk zum Thema jugendgerechte Finanzpolitik.

- Am 12.11.2025 zitierte Correctiv Niklas Illenseer zum Klima- und Transformationsfonds (KTF).

- Im Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen wurden vom Dezernat Zukunft die Studie zu öffentlichen Finanzierungsbedarfen bis 2030, das Hintergrundpapier zu Verteidigungsausgaben bis 2040 sowie das Policy Paper zu den Effekten des Koalitionsvertrages der Merz-Regierung auf das Potenzialwachstum zitiert.

- Am 18.11.2025 wurde Philippa Sigl-Glöckner in der FAZ zitiert, wie Finanzmärkte im Jahr 2050 aussehen könnten.

- Am 19.11.2025 diskutierte Florian Schuster-Johnson im Rahmen einer Konferenz des Institut français des relations internationales (Ifri) auf einem Panel zum Thema europäischer Wettbewerbsfähigkeit über das deutsche Wachstumsmodell.

- Ausblick

- Am 17.12.2025 findet ab 19 Uhr das nächste Event der englischsprachigen Veranstaltungsreihe „Ideas of Energy“ statt, dieses Mal in der Chausseestr. 111, 10115 Berlin. Zum Thema „Energy and Climate“ wird Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) sprechen und dabei besonders auf für den Kampf gegen die Klimakrise relevante Dynamiken, Kipppunkte und Gestaltungsmöglichkeiten eingehen. Hier geht es zur Anmeldung.

Fußnoten

[1] Werden die tatsächlich erhobenen Entgelte je gefahrenem Zugkilometer verglichen, also das, was ein Unternehmen real für die Nutzung des Netzes pro Kilometer zahlen muss, liegt Deutschland im europäischen Vergleich je nach Segment im Mittelfeld oder oberen Mittelfeld (IRG Rail, 2020). Definiert man hingegen für einen standardisierten Vergleich einen Beispielzug, der in allen Ländern gleich angesetzt wird, ist Deutschland Spitzenreiter (mofair, 2022). Einig ist man sich also, dass die Trassenpreise in Deutschland hoch sind – umstritten ist lediglich, wie deutlich der Abstand zu anderen Ländern ist.

[2] Im Güterverkehr waren es 16 Prozent, im Nahverkehr deutlich weniger, da der zulässige Anstieg der Trassenpreise dort aktuell noch gedeckelt ist. Infolgedessen tragen Schienengüter- und -fernverkehr einen überproportionalen Anteil der Kostensteigerungen. Gegen die sogenannte „Trassenpreisbremse“ laufen derzeit mehrere Verfahren am Europäischen Gerichtshof. Eine Entscheidung wird Anfang Dezember erwartet.

[3] Richtlinie 2012/34/EU Art. 32 (1), siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0034&from=DE

[4] Die Rendite geht als Teil der Kapitalkosten in die Vollkostenaufschläge ein. Der Bund reinvestiert die Rendite zwar wieder in die Schiene, allerdings zweckgebunden für Erhalt.

Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an vera.huwe[at]dezernatzukunft.org

Hat dir der Artikel gefallen?

Teile unsere Inhalte