Wachstum mitdenken: wie Wahlversprechen finanzierbar werden

Saskia Gottschalk, Dr. Florian Schuster-Johnson

Im Bundestagswahlkampf machen die Parteien teure Versprechungen. Diese scheinen auf den ersten Blick kaum finanzierbar. Aber: Wenn sie das Wachstum ankurbeln, wird die Finanzierungslücke kleiner. Denn viele Politikmaßnahmen stärken mittelfristig das Wirtschaftswachstum und führen zu zusätzlichen Steuereinnahmen. In der deutschen finanzpolitischen Debatte spielt dieser Effekt – politikgetriebenes Wachstum – bisher eine untergeordnete Rolle. Dieser Geldbrief soll dazu einen ersten Impuls liefern: Wir haben die Literatur ausgewertet und versucht, Wachstumseffekte ausgewählter Vorschläge aus den Wahlprogrammen abzuschätzen. Es zeigt sich: Die Datenlage zu Wachstumseffekten von Politikmaßnahmen ist lückenhaft. Außerdem erschwert die Schuldenbremse die Finanzierung von langfristig wachstumsfördernden Politikmaßnahmen.

Am 23. Februar 2025 wird ein neuer Bundestag gewählt. In den Wahlprogrammen machen die Parteien Vorschläge, die viel Geld kosten. Stefan Bach und das IW schätzen: Das SPD-Programm kostet in der nächsten Legislaturperiode 120 Mrd. Euro, das Grünen-Programm 200 Mrd. Euro, das von CDU/CSU ganze 360 Mrd. Euro und das der FDP sogar 560 Mrd. Euro. Angesichts des klammen Bundeshaushalts scheint all das nicht finanzierbar.

Heute Kosten, morgen Steuereinnahmen

Nur auf die direkten Kosten zu schauen, greift jedoch zu kurz. Denn Politik hat Einfluss auf das Wirtschaftswachstum – und das wiederum schlägt sich mittelfristig in höheren Steuereinnahmen nieder. Wenn man Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf den Haushalt sinnvoll beurteilen möchte, gilt es, Politik und Wachstum zusammenzudenken. Das fehlt aktuell in der deutschen Finanzpolitik.

Wir wollen einen ersten Schritt in diese Richtung machen. Dazu haben wir uns die Wahlprogramme von CDU/CSU, SPD, Grünen und FDP genauer angeschaut. Welche Vorschläge könnten das Wachstum ankurbeln? Wie groß sind die erwartbaren Wachstumseffekte? Und wie wirkt sich das auf die Steuereinnahmen in der nächsten Legislaturperiode aus? Mithilfe der wissenschaftlichen Literatur und eigener Berechnungen haben wir versucht, diese Effekte abzuschätzen. Dabei haben wir festgestellt: Es fehlt an Evidenz. Die Spannbreiten sind riesig. Für eine evidenzbasierte deutsche Wirtschafts- und Finanzpolitik besteht also Nachholbedarf.

Wie viel Wachstum in den Wahlprogrammen steckt

Konkret haben wir Maßnahmen untersucht, die erwartbare Wachstumseffekte haben und die drängendsten wirtschaftlichen Probleme Deutschlands adressieren: Reformideen zur Einkommensteuer, zur Mobilisierung privater Investitionen (Unternehmenssteuersenkung vs. Investitionsprämie), öffentliche Investitionsprogramme sowie Vorschläge zu Rente und Bürgergeld, um das Arbeitsangebot zu erhöhen. Andere potenziell wachstumsfördernde Politikmaßnahmen, etwa Forschungs- und Innovationsförderung, eine Mindestlohnerhöhung, Vereinfachungen bei der Zuwanderung oder Umsatzsteuersenkungen, vernachlässigen wir, weil sie in den Wahlprogrammen nicht hinreichend konkret beschrieben werden oder aus der Literatur keine klaren Effekte hervorgehen.

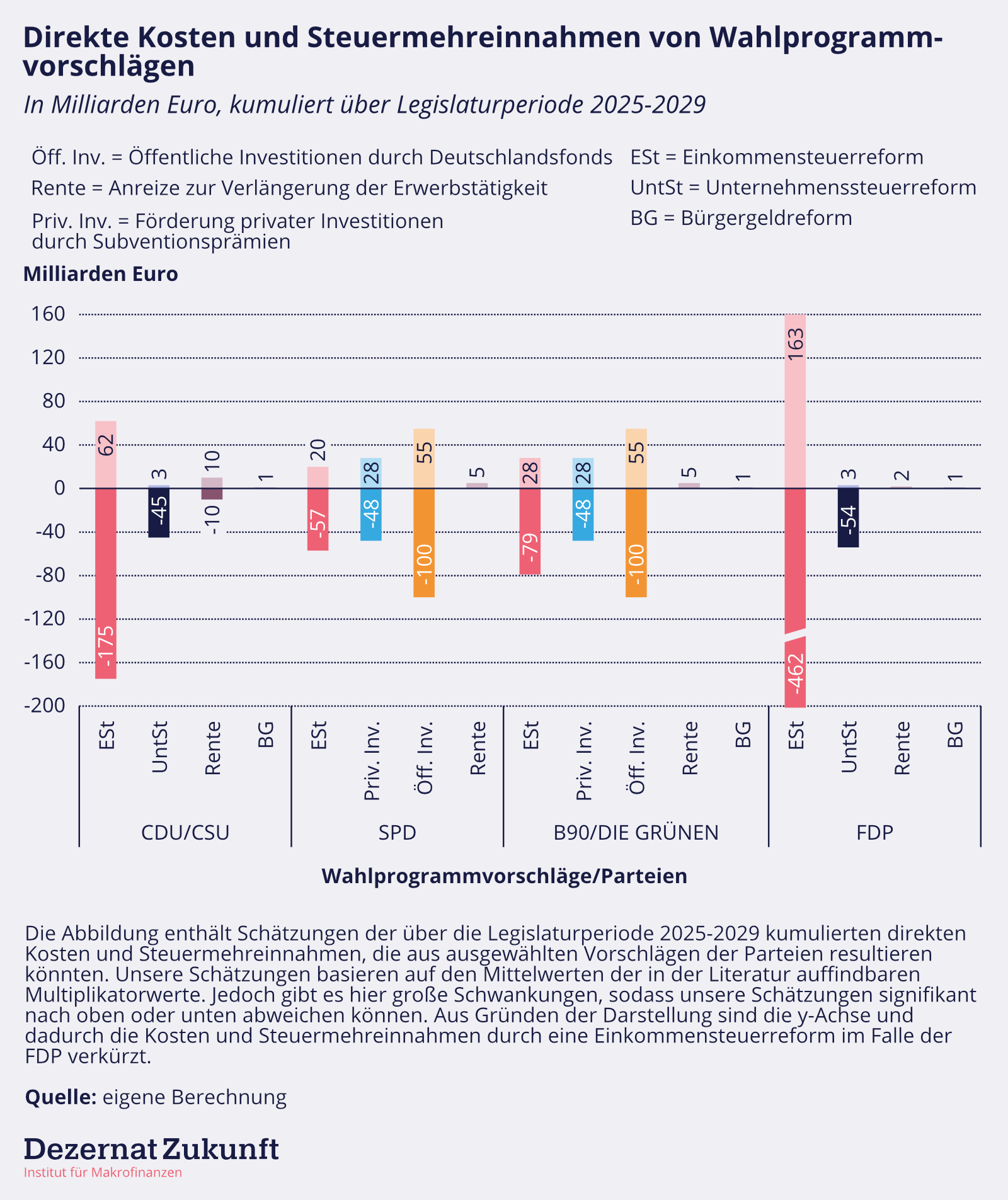

Abbildung 1

Reform der Einkommensteuer

Alle Parteien planen Anpassungen der Einkommensteuer. Die SPD möchte die unteren 95 Prozent der Einkommensverteilung entlasten und die oberen fünf Prozent stärker belasten. Die Grünen setzen auf eine Erhöhung des Grundfreibetrags zur Entlastung niedriger Einkommen. CDU/CSU und FDP streben zudem eine Abflachung der Progressionszonen sowie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags an.

In unserem Policy Paper zur Einkommensteuer haben wir diese Vorschläge analysiert. Alle Vorschläge führen zu erheblichen Steuerausfällen (siehe Abbildung 1); die Pläne von CDU/CSU und FDP entlasten zudem vor allem einkommensstärkere Haushalte. Gleichzeitig können Entlastungen aber wachstumsfördernd wirken, indem sie stärkere Arbeitsanreize setzen (Arbeit lohnt sich mehr) und so die Beschäftigung steigern oder Konsum und Investitionen ankurbeln.

Die BIP-Wachstumsrate könnte je nach Vorschlag um mindestens 0,2 Prozentpunkte im Jahr steigen. Die daraus resultierenden Steuermehreinnahmen würden die Finanzierungslücken in der nächsten Legislaturperiode deutlich reduzieren, bei der SPD etwa von 57 auf 37 Mrd. Euro – und manche Reformen in den Bereich des Möglichen rücken.

Förderung privater Investitionen: Unternehmenssteuersenkung vs. Investitionsprämie

Um private Investitionen zu fördern, planen CDU/CSU und FDP die Unternehmenssteuern von knapp 30 Prozent auf (unter) 25 Prozent zu senken. SPD und Grüne dagegen schlagen eine Investitionsprämie von 10 Prozent vor, die steuerlich abgewickelt werden soll. Unternehmenssteuersenkungen entlasten auf breiter Front und erhöhen die Gewinne von Unternehmen, stellen jedoch nicht sicher, dass diese auch tatsächlich die gewünschten Investitionen tätigen. Eine Investitionsprämie kann hier treffsicherere Anreize schaffen und gleichzeitig auch jene Unternehmen unterstützen, die noch keine hohen Gewinne machen, wirkt aber auch selektiver.

Für die Investitionsprämie ergeben unsere Berechnungen auf Basis von Clemens et al. (2024), dass das hierdurch entstehende zusätzliche Wachstum Steuermehreinnahmen von 28 Mrd. Euro über die Legislaturperiode hinweg generieren könnte.

Bei Unternehmenssteuersenkungen ist die Literatur dagegen uneindeutig. Gechert und Heimberger (2022) zeigen in einer Metaanalyse, dass es in der Literatur eine Publikationsverzerrung zugunsten positiver Wachstumseffekte von Unternehmenssteuersenkungen gibt. Um diese Verzerrung bereinigt, lassen sich keine signifikanten Effekte auf das Wirtschaftswachstum finden. Verwendet man dennoch den (verzerrten) Mittelwert von -0,02, könnten die Steuerpläne von CDU/CSU und FDP, wenn man eine stufenweise Steuersenkung verteilt über die Legislaturperiode annimmt, ein jährlich um 0,06 Prozentpunkte gesteigertes Wirtschaftswachstum und kumulierte Steuermehreinnahmen von drei Mrd. Euro schaffen. Die geschätzten Multiplikatoren reichen jedoch von -0,29 bis 0,16, sodass eine plausible Abschätzung schwierig ist.

Öffentliche Investitionen

Insbesondere SPD und Grüne haben große Pläne für mehr öffentliche Investitionen: Mit einem Deutschlandfonds, den die SPD auf 100 Mrd. Euro quantifiziert, soll der Staat z. B. in Stromnetze, Wohnungsbau, Kitas etc. investieren. CDU/CSU und FDP machen in ihren Programmen dagegen keine quantifizierbaren Vorschläge.

Empirische Studien zeigen, dass öffentliche Investitionen überwiegend positive Wachstumseffekte haben. Eine Metaanalyse von Gechert (2015) zeigt, dass ein Anstieg der öffentlichen Investitionen um ein Prozent des BIP das BIP um 1,36 Prozent steigert, wobei die gefundenen Multiplier stark zwischen 0 und 3,8 Prozent schwanken. Ausgehend vom Mittelwert, und diesen linear abschmelzend, könnte ein Deutschlandfonds mit jährlichen Investitionen von 25 Mrd. Euro das Wirtschaftswachstum pro Jahr um mindestens 0,8 Prozentpunkte steigern und in der kommenden Legislaturperiode Steuermehreinnahmen von 55 Mrd. Euro generieren. Da viele öffentliche Investitionen das langfristige Wachstumspotenzial erhöhen, ist auch darüber hinaus mit Mehreinnahmen zu rechnen, sodass sich eine Investitionsoffensive wie von SPD und Grünen geplant, langfristig selbst finanzieren könnte.

Höhere Erwerbsbeteiligung von Rentner:innen

Einen Schwerpunkt in den Wahlprogrammen stellen Maßnahmen gegen den Arbeitskräftemangel dar. Um ihm entgegenzuwirken, setzen die Parteien unter anderem auf Anreize für eine längere Erwerbstätigkeit älterer Menschen.

Die CDU/CSU plant die Einführung einer steuerfreien “Aktivrente” von 2.000 Euro im Monat. SPD und Grüne wollen Arbeitgeberbeiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung künftig direkt an erwerbstätige Rentner:innen auszahlen. Die FDP spricht sich generell für einen flexibleren Renteneintritt aus.

Zwar sind Daten zu Ruhestandsentscheidungen bislang begrenzt, doch eine Studie der Bertelsmann-Stiftung schätzt das Aktivierungspotenzial bei 55- bis 70-Jährigen auf 1,36 Mio. Vollzeitbeschäftigte. Zudem geben 33 Prozent der arbeitenden Rentner:innen an, dass finanzielle Anreize für ihre Entscheidung zu arbeiten ausschlaggebend waren.

Die finanziellen Anreize in den Wahlprogrammen sind unterschiedlich stark, tendenziell aber bei der CDU/CSU am stärksten, bei SPD und Grünen moderat und bei der FDP eher schwach. Für unsere Berechnung übernehmen wir die Szenarien einer Prognos-Studie und nehmen an, dass bis 2028 vom oben genannten Aktivierungspotenzial durch den CDU/CSU-Vorschlag 300.000, die Vorschläge von SPD und Grünen je 150.000 und den FDP-Vorschlag 50.000 zusätzliche Rentner:innen zur Arbeitsaufnahme mobilisiert werden können. Dies könnte das Wirtschaftswachstum nach unserer Schätzung jährlich um 0,06 bis 0,2 Prozentpunkte steigern und unter Einbezug der Steuerverluste durch höhere Steuerfreibeträge (wie etwa bei der Aktivrente) Steuermehreinnahmen in der kommenden Legislaturperiode von bis zu fünf Mrd. Euro generieren.

Stärkere Arbeitsanreize im Bürgergeld

Auch mehr Bürgergeldbezieher:innen sollen arbeiten. Dabei setzen CDU/CSU und FDP auf eine Reform der Transferentzugsraten, Leistungskürzungen und verschärfte Sanktionen. Auch die Grünen deuten Reformen der Transferentzugsraten an, während die SPD bislang keine konkreten Änderungsideen formuliert hat.

Transferentzugsraten meinen den Effekt, dass Transferbezieher:innen ihre staatlichen Leistungen gekürzt werden, wenn sie gleichzeitig arbeiten gehen und daraus ein Einkommen beziehen. Je höher die Abzüge sind, desto weniger lohnt es sich zu arbeiten. Die empirische Evidenz dazu ist begrenzt. Eine BMAS-Studie legt nahe, dass eine Senkung der Transferentzugsraten – das heißt, Bürgergeldbezieher:innen dürften mehr Geld für sich behalten – etwa 135.000 zusätzliche Beschäftigte generieren könnte. Langfristig könnte dies durch höhere Steuereinnahmen und geringere Transferleistungen sogar ein Haushaltsplus von einer Mrd. Euro bedeuten.

Im Hinblick auf Sanktionsverschärfungen zeigt eine Metastudie des IAB (2022), dass Sanktionen einerseits die Arbeitsaufnahme beschleunigen können, andererseits zu einer Verringerung der Beschäftigungsqualität führen. Menschen, die aus finanziellem Druck heraus eine schlecht bezahlte oder nicht ihrer Qualifikation entsprechende Arbeit annehmen, bleiben möglicherweise seltener dauerhaft beschäftigt. Signifikante Wachstumseffekte sind hier also zumindest fraglich.

Mehr Evidenz für die Wirtschafts- und Finanzpolitik

Unsere Analyse zeigt, dass ein Blick auf die direkten Kosten nicht ausreicht. Vielmehr sollten Politikmaßnahmen stets auch auf Wachstum und künftige Steuereinnahmen hin evaluiert werden. Das würde eine fundiertere Debatte über Finanzierungsfragen ermöglichen, die nicht nur von der jährlichen Perspektive eines Haushalts, sondern einer ökonomischen Sichtweise geleitet wäre.

In Deutschland fehlt diese Sichtweise bislang. Finanzpolitik wird eher ideologisch diskutiert, wie das Ampel-Aus zeigt. Die Haushaltspolitik – wofür gibt der Staat Geld aus und wie viel verschuldet er sich – ist weitgehend losgelöst von der Frage, welche gesamtwirtschaftlichen Effekte staatliche Ausgaben und Reformvorhaben haben. Ausgaben werden weder ex-ante noch ex-post evaluiert.

Dabei gäbe es hierfür bereits Methoden, denn anderswo wird dies schon gemacht. So analysiert beispielsweise im Vereinigten Königreich das Office for Budget Responsibility (OBR) regelmäßig die makroökonomischen und fiskalischen Auswirkungen von Politikmaßnahmen der Regierung. In ähnlicher Weise bilden die Analysen des Centraal Planbureau (CPB) in den Niederlanden per Gesetz die Grundlage für die Haushaltsplanung der Regierung. Auch in Deutschland sollten derartige Verfahren etabliert werden. Hierfür arbeiten wir derzeit an einer entsprechenden Methodik.

Schuldenbremse bremst Wachstumspolitik

Damit Deutschland eine bessere und evidenzbasierte Finanzpolitik machen kann, muss sich auch die Schuldenbremse entwickeln. Denn aktuell ist die Schuldenbremse eine Wachstumsbremse. Egal ob wachstumsfördernde Staatsausgaben, Steuersenkungen oder andere angebotsseitige Reformen, vieles davon kostet Geld. Geld, welches zunächst aus dem heutigen Haushalt herausgespart werden muss, um die Schuldenbremse einzuhalten. Aufgrund der Größenordnung der notwendigen Ausgaben ist dies jedoch oft entweder unmöglich oder ökonomisch schädlich. Die Folge ist eine seit Jahren stagnierende Investitionsquote, ein Reformstau und in der Konsequenz ein Rückgang des Potenzialwachstums von 0,89 Prozent im Jahr 2019 auf aktuell 0,23 Prozent (SVR).

Dies muss sich ändern. Deutschland braucht eine umfassende Modernisierungs- und Wachstumsagenda. Die Wahlprogramme machen sinnvolle Vorschläge. Ihre kurzfristigen Kosten sind hoch, doch mittel- bis langfristig tragen wachstumsbedingte Steuermehreinnahmen zu ihrer Finanzierung bei. Eine sinnvolle Schuldenregel würde den Raum zur Finanzierung solcher Politikmaßnahmen schaffen. Dieser Vorschlag fehlt – mit Ausnahme vager Ankündigungen bei SPD und Grünen – in den Wahlprogrammen.

Zwei Dinge sind daher nach der Wahl notwendig: Erstens braucht es mehr Evidenz zu den Wachstumseffekten wirtschaftspolitischer Maßnahmen. Zweitens ist eine Reform der Schuldenbremse notwendig, um solche Maßnahmen, die unmittelbar Geld kosten, aber mittelfristig Steuereinnahmen generieren, vorzufinanzieren. Wer zu Wachstumspolitik spricht, sollte also zu einer ökonomisch sinnvollen Schuldenbremsen-Reform nicht schweigen.

Unsere Leseempfehlungen:

- Hier finden Sie die Wahlprogramme der CDU/CSU, SPD, FDP und der Grünen.

- Eine detaillierte Analyse der geplanten Steuerreformen der Parteien sowie deren Auswirkungen auf verschiedene Einkommensgruppen und Wachstumseffekte findet sich in unserem Policy Paper.

- In einer Metaanalyse finden Gechert und Heimberger (2022) eine Publikationsselektivität zugunsten positiver Wachstumseffekte von Unternehmensteuersenkungen.

- Anhand von historischen Daten zu Investitionsprogrammen in Deutschland analysieren Clemens et al. (2024) die Auswirkungen unterschiedlicher staatlicher Investitionsschocks unter anderem auf Anpassungskosten für private Investitionen und Produktionskapazität.

- Hier findet sich die Methodik des OBR zur Analyse fiskalischer Auswirkungen von Politikmaßnahmen.

Medienrück- und Veranstaltungsausblick 06.02.25

- Rückblick

- Im 1. Heft 2025 des Wirtschaftsdienstes erschien ein Beitrag von Florian Schuster-Johnson zu einer ökonomisch sinnvollen Schuldenregel in der Reihe Neuwahlen in Deutschland: Empfehlungen an die neue Bundesregierung.

- Am 31.01.2025 nahm Max Krahé bei der Klimakonferenz der Stiftung Klimaneutralität an einer Paneldiskussion zum Thema „Wie sollen wir das bezahlen?“ mit Monika Heinold (Finanzministerin Schleswig-Holstein a. D.) und Werner Gatzer (DB) teil; moderiert wurde von Janine Steeger.

- Am 31.01.2025 erschien ein Gastbeitrag von Max Krahé in Le Monde zur Stagnation der deutschen Wirtschaft (auf Französisch und Englisch).

- Am 31.01.2025 erwähnte das Forum New Economy das am 21.01.2025 erschienene Paper von Leonard Mühlenweg und Florian Schuster-Johnson, das Vorschläge zur Reform der Einkommenssteuer analysiert.

- Am 31.01.2025 zitierte die japanische The Sankei Shimbun Max Krahé zur deutschen Wirtschaftslage.

- Am 02.02.2025 erschien ein Audio-Beitrag von BBC zur Lage der deutschen Wirtschaft mit Interviewausschnitten mit Max Krahé.

- Am 05.02.2025 zitierte der Expertenrat für Klimafragen in seinem Zweijahresgutachten den Dekarbonisierung-Teil der DZ-Studie zu öffentlichen Finanzbedarfen.

Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts- Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an saskia.gottschalk[at]dezernatzukunft.org

Hat dir der Artikel gefallen?

Teile unsere Inhalte