Close the gap!

Seit vergangenem Jahr ist der Weltfrauentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Diesen Montag wurde er wieder begangen. Doch was als wichtiges Zeichen für die immer noch marginalisierte Stellung der Frau in unserer Gesellschaft dient, darf nicht zu einer muttertagsähnlichen Blumenschlacht werden. In diesem Newsletter argumentieren wir, dass die fehlende Gleichstellung von Frauen für unsere Volkswirtschaft langfristig ein Wachstumsdämpfer ist, dem wir durch die Modernisierung unseres Fiskalregelwerks sowie mehr Investitionen begegnen müssen.

- Die hohe Frauenerwerbstätigenquote kaschiert tiefe Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt

- Die Gender Pay Gap und die Gender Pension Gap sind eine Gefahr für unsere Volkswirtschaft

- Die notwendigen Investitionen, um diese Lücken zu schließen, können mit einfachgesetzlichen Reformen der Schuldenbremse ermöglicht werden

Corona-Rückschritte

Am Montag war Weltfrauentag. Anstatt sich zu feiern, werden viele Frauen, und insbesondere Mütter, den Tag damit verbracht haben, mit ihren Kindern Bruchrechnen zu üben, akkurat auszuschneiden oder das richtige Arbeitsblatt auf dem richtigen Lernportal hochzuladen. Schule zuhause, das ist weitgehend eine Sache der Mütter (S. 4). Geht es darum, wer während Corona in einer Partnerschaft kürzertritt, war und ist es zumeist die Frau. Aber das ist nicht nur in Krisenzeiten so: Es handelt sich um ein strukturelles Problem.

Beschäftigt ja, aber wie

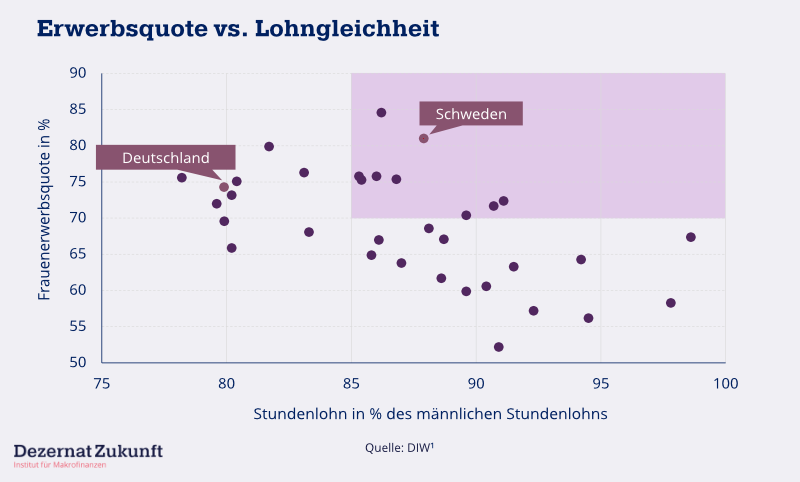

Auf den ersten Blick hat Deutschland mit mehr als 74% eine vergleichsweise hohe Frauenerwerbstätigenquote, besser als England (73%) oder Frankreich (68%) (siehe Chart; Daten des DIW, S. 145). Bei genauerem Hinsehen offenbart sich aber ein deutlich problematischeres Bild: 49% aller weiblichen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiten Teilzeit. Bei den Männern sind es nur 12%. Jede sechste Arbeitnehmerin arbeitet in einem Minijob. Bei Männern ist es dagegen nur jeder elfte.

Dazu kommen Brancheneffekte und Ungleichheiten in der unbezahlten Arbeit. Der Frauenanteil überwiegt gerade bei schlechter vergüteten Dienstleistungen, wie Erziehung und Bildung, Gesundheit oder Arbeit in privaten Haushalten. 90% der pflegenden Familienangehörigen sind Frauen (S. 11). Insgesamt arbeiten Frauen zwar viereinhalb Stunden mehr pro Tag — allerdings weder vergütet noch sozialversicherungspflichtig.

Wieso ist das ein Problem?

Abgesehen davon, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ein in unserer Verfassung festgeschriebenes Grundrecht ist (vgl. Art. 3 (2) GG), gibt es auch aus ökonomischer Sicht gute Gründe, die Gleichberechtigung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt voranzutreiben. Einkommensungleichheit, die in soziale Ungleichheit mündet, ist insgesamt ein Wachstumsdämpfer.

Hinzu kommt, dass das Armutsrisiko bei Frauen deutlich höher ist als bei Männern, was wiederum den Sozialstaat belastet: Nicht nur weil Frauen schon bei “ganz normaler” Lohnarbeit weniger verdienen, sondern weil sie durch ihre nicht sozialversicherungspflichtigen Tätigkeiten keine ausreichende Rentenvorsorge betreiben können. Zur Gender Pay Gap kommt also die Gender Pension Gap: Frauen beziehen 53% weniger Rente als Männer. In einer immer älter werdenden Gesellschaft stellt dies eine immer größer werdende Belastung für die öffentlichen Haushalte dar.

Aber auch schon vor dem Eintritt in das Rentenalter sind Frauen von Armut bedroht. Dann nämlich, wenn eine traditionell gelebte Ehe geschieden wird, was in Deutschland bei beinahe jeder dritten Ehe der Fall ist. Sind auch noch Kinder involviert, erhält in vielen Fällen die Frau das Sorgerecht. Zu weniger Einkommen kommen höhere Ausgaben und damit ein höheres Armutsrisiko, das von Sozialleistungen aufgefangen werden muss.

Auch mit Blick auf die Zukunft der Volkswirtschaft ist die Gleichberechtigung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt elementar. In Gesundheitsberufen sowie in den Bereichen Erziehung und Soziales werden 2040 über 350.000 Vollzeitfachkräfte fehlen, laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung. Selbst wenn sich die Verteilung von Geschlechtern auf Branchen in der Zwischenzeit gleicher gestalten sollte, wird es höchstwahrscheinlich mehr Frauen in Vollzeit brauchen, ebenso wie höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Investitionen in Aus- und Weiterbildung, um diesem Bedarf zu begegnen.

Handlungsoptionen

Die meisten Frauen entscheiden sich nicht freiwillig, in Teilzeit zu arbeiten oder für die Pflege von Kindern und Angehörigen unvergüteter Care-Arbeit nachzugehen. Die Ursachen hierfür sind systemisch.

Eine wichtige Ursache liegt im Steuersystem. Denn das Ehegattensplitting fördert und zementiert, trotz des offensichtlichen Scheidungsrisikos, die Entscheidung für eine traditionell gelebte Partnerschaft mit dem Mann als Hauptverdiener. Nachdem es in der frühen Weimarer Republik abgeschafft wurde, „um die verheiratete Arbeiterin nicht zu benachteiligen” (Rotino, S. 4), wurde es 1934 von den Nationalsozialisten erneut eingeführt, um Frauen wieder aus dem Arbeitsmarkt zu verdrängen. Insbesondere Paare mit hohen Einkommensunterschieden profitieren heute von dieser Regel. Die aufgrund der Gender Pay Gap sowieso schon geringer verdienende Frau tritt in dieser Situation meist eher zurück als der Mann. Ähnliche Anreize wirken bei der Einkommensersatzleistungen des Elterngelds. Hier gibt es Reformbedarf.

Dass Frauen weniger verdienen, liegt dabei nicht an dem Wunsch, die Karriereleiter ab einem bestimmten Zeitpunkt langsamer zu erklimmen, weil ihnen die Puste ausgegangen ist (vgl. “Thomas-Kreislauf”). Sie verhandeln auch keinen geringeren Lohn, weil sie zu schüchtern sind. Sie fordern genauso oft Gehaltserhöhungen wie Männer, bekommen sie aber schlicht nicht. Auch die Berufswahl ist nicht entscheidend: Ob IT-lerin oder Ärztin, Frauen verdienen in allen Berufen weniger als Männer.

Dass Frauen Care-, Heim- und Lohnarbeit unter einen Hut bringen müssen, dadurch strukturell benachteiligt sind und auf der Karriereleiter weniger Chancen haben, liegt dagegen oft an fehlenden staatlichen Investitionen. Knapp die Hälfte aller Frauen arbeitet aus familiären Gründen in Teilzeit, zum Beispiel zur Betreuung von Kindern oder anderen Angehörigen. Das liegt unter anderem daran, dass über 340.000 Kitaplätze fehlen. Der Grund ist dafür zumeist ein Mangel an Erziehern. Die mangelnde Attraktivität des Berufs liegt dabei nicht allein am Gehalt, sondern auch an der Ausbildung. Die dauert vier Jahre und ist unbezahlt. Im Rahmen eines Pilotprojekts hatte das Familienministerium die Kosten für 5000 Ausbildungsplätze übernommen, die Initiative wurde allerdings nicht verlängert, geschweige denn erweitert. Eine offensichtliche Maßnahme, die auch aus bildungspolitischer Sicht zu begrüßen wäre, scheint daher die Einführung einer Ausbildungsvergütung für Erzieher.

Unsinnige Blockaden lösen

Sogar das Institut der deutschen Wirtschaft, in der Vergangenheit eher bekannt für Zurückhaltung bei der staatlichen Geldbörse, forderte schon 2008 Investitionen in frühkindliche Bildung. Tom Krebs und Martin Scheffel berechneten 2017, dass Investitionen in das Kita-Bildungs- und Betreuungsangebot netto die Staatsschulden reduzieren, und zwar mehr als vergleichbare Investitionen in öffentliche Infrastruktur.

Trotzdem erklärte die sozialdemokratische Familienministerin Franziska Giffey Anfang 2020, dass der Bund mit seiner Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen leider nicht mehr tun könne, als eine Starthilfe für die Länder zu leisten. Diese seien nun in der Pflicht.

Wie kann es sein, dass Investitionen, die so wenig umstritten sind und für sich selber zahlen würden, nicht getätigt werden?

Die Schuldenbremse steht im Grundgesetz. Dennoch könnte man Platz für solche und ähnliche Investitionen schaffen, ohne das Grundgesetz ändern zu müssen. Ein Bestandteil der Schuldenbremse ist die sogenannte Konjunkturkomponente (siehe Abbildung). Diese erlaubt zusätzliche Verschuldung, wenn das Bruttoinlandsprodukt (BIP) unter dem geschätzten Produktionspotenzial der Wirtschaft liegt. Je größer die Lücke zwischen BIP und Produktionspotenzial, desto mehr darf ausgegeben werden.

Heute wird das Produktionspotenzial geschätzt, indem man mittels statistischer Verfahren Werte aus der Vergangenheit extrapoliert. Wir gehen also davon aus, dass die Zukunft weiterhin so sein wird, wie die Vergangenheit es war — auch wenn die Politik bewusst Veränderung vorantreiben sollte, zum Beispiel durch Investitionen in frühkindliche Bildung.

Eine kohärente Finanzpolitik könnte und sollte den Effekt solcher Investitionen in ihren Berechnungen zum Produktionspotenzial berücksichtigen. Wenn eine Regierung überzeugt ist, dass gewisse Reformen — wie Investitionen in die frühkindliche Bildung — wachstumssteigernd sind, sollte das zur Berechnung der Schuldenbremse herangezogene Produktionspotenzial entsprechend erhöht werden. Das wäre konsequent. Um das im heutigen gesetzlichen Rahmen zu ermöglichen, bräuchte es keine Grundgesetzänderung: Die Methode zur Bestimmung des Produktionspotenzials ist einfachgesetzlich geregelt.

Mehr als Blumen

Ein Feiertag für die Wertschätzung der Frauen ist ein schöner Anfang. Er darf aber nicht zu einer muttertagsähnlichen Blumenschlacht ohne realpolitische Konsequenzen verkommen. Die Lücke(n) zu schließen erfordert, sich finanzpolitischer Regeln zu entledigen, die uns in der Vergangenheit festhalten.

Fußnoten

[1] Daten Abbildung 1: DIW, S. 145Der Dezernatsbrief ist ein zweiwöchentlicher Kommentar zu aktuellen Fragen der deutschen und europäischen Ökonomie. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns und erbitten deren Zusendung an info[at]dezernatzukunft.org

In den Medien

- Veranstaltungshinweis 1: Am 23. März spricht Julia Friedrichs mit Christoph Amend über ihr gerade erschienenes Buch “Working Class – Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können”. Los geht’s um 20 Uhr; Mehr Informationen.

- Veranstaltungshinweis 2: Wir diskutieren am 25. März ab 19 Uhr mit Detlef Scheele, Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit (BA), über die BA als Stabilisator in der Corona-Krise und Ableitungen daraus für einen Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Mehr Informationen und Anmeldung.

Hat dir der Artikel gefallen?

Teile unsere Inhalte