Droht jetzt die Mehrwertsteuererhöhung?

Philippa Sigl-Glöckner, Niklas Illenseer

Für das Jahr 2027 klafft eine Lücke von 30 Milliarden Euro im Haushalt, in den Folgejahren ist die Lücke noch größer. Wie sie geschlossen werden soll, ist unklar – auch, weil sich kurzfristig nicht in diesem Volumen kürzen lassen wird. Historisch wurde in solchen Situationen oft die Mehrwertsteuer erhöht. Das wäre heute fatal und würde riskieren, den stagnierenden Konsum abzuknicken und die Wirtschaft weiter zu schwächen. Es braucht eine fokussierte Finanzpolitik, die verfügbare Mittel effektiv auf Wachstum und Beschäftigung ausrichtet.

Woher kommt die 30-Milliarden-Euro-Lücke?

Für das Jahr 2027 fehlen mehr als 30 Milliarden Euro im Bundeshaushalt. In den Folgejahren ist die Lücke deutlich größer. Schon 30 Milliarden Euro sind viel in einem Haushalt, in dem nur rund 74 Milliarden Euro nicht rechtlich gebunden sind und kurzfristig weggekürzt werden können. Und selbst diese Mittel sind weitgehend mit Projekten belegt, die die wenigsten gerne wegkürzen würden: Ausgaben für Bildung und Forschung (26 Milliarden Euro), die Übernahme der EEG-Finanzierung, damit der Strom nicht noch teurer wird (17 Milliarden Euro), ein bereits gestutztes Budget für die Entwicklungszusammenarbeit (10 Milliarden Euro), Förderung des Wohnungsbaus (3 Milliarden Euro) oder Ausgaben für den Verkehr (16 Milliarden) im Kernhaushalt.

Dazu hat die Regierung einen recht teuren Koalitionsvertrag und weitere wirtschaftsstützende Maßnahmen beschlossen, die jährlich über 20 Milliarden Euro kosten werden. Dass das Bürgergeld teurer ausfällt als in der sehr optimistischen Projektion vom letzten Jahr (wobei die Ausgaben bis September 2025 tatsächlich unter dem Vorjahreswert liegen), vergrößert die Lücke zusätzlich. Das neue Sondervermögen und die Ausnahme von Verteidigungsausgaben schaffen etwas Platz, aber die Lücke bleibt. Wie sie geschlossen werden soll, ist unklar. Ein Blick in die Geschichte zeigt, was historisch in solchen Situationen passiert ist.

Die 1980er: Vom Aufschwung zur Sparästhetik

Anfang der Achtziger: Die zweite Ölkrise traf eine Bundesrepublik, die sich an Vollbeschäftigung gewöhnt hatte. Die Preise stiegen, die Investitionen sanken, und die sozialliberale Koalition um Helmut Schmidt suchte Halt. Es war die Zeit der großen Sparrufe: Die Bundesbank mahnte, die Opposition sekundierte. 1982 schrieb Wirtschaftsminister Lambsdorff ein Thesenpapier gegen den großen Staat und erklärte die Einstellung zu Staatsschulden zur Gretchenfrage. Daraufhin platzte die Koalition, Helmut Kohl kam ins Amt und Gerhard Stoltenberg wurde Finanzminister.

Stoltenberg, ein protestantischer Norddeutscher, inszenierte sich als „Sparminister“. Der neue Ton war moralisch, fast pastoral. Nicht mehr Konjunkturpolitik oder Vollbeschäftigung bestimmten die Agenda, sondern „Haushaltskonsolidierung“. Hier wurde eine Ästhetik des Sparens geboren, die sich bis heute durchzieht. Stoltenberg verfolgte das Ziel, das Defizit zurückzufahren, was ihm zwischen 1982 und 1986 auch gelang – vor allem aber, weil die Wirtschaft kräftig wuchs, die Zinsen niedrig waren und man sich anderweitig Haushaltsspielraum schaffte.

Die fast unsichtbare Steuererhöhung

Haushaltslöcher wurden in dieser Zeit regelmäßig mit Mehrwertsteuererhöhungen gestopft. Schon im Jahr 1978 erhöhte die Bundesregierung den Regelsatz auf 12 Prozent, bereits ein Jahr später auf 13 Prozent, 1983 dann unter Stoltenberg nochmal auf 14 Prozent. Kaum eine Maßnahme bringt so viel Spielraum mit einer kleinen Änderung: Ein Punkt mehr bringt heute geschätzt 16 Milliarden Euro Mehreinnahmen.

Abbildung 1

Eine weitere Lehre der deutschen Sparhistorie lautet: Wenn der Bund konsolidiert, dann immer in den zwei gleichen Bereichen – Verkehr und Verteidigung. Auch unter Helmut Kohl wurde regelmäßig beklagt, dass Infrastrukturprojekte aufgeschoben oder zusammengestrichen werden, die Verteidigungsausgaben fielen rapide – bayerische Prestigeprojekte wie das Kampfflugzeug Jäger 90 waren schon damals ausgenommen.

Die 1990er: Konsolidierung im Namen der Einheit

Mit der Wiedervereinigung wiederholte sich das Ritual – diesmal im größeren Maßstab. Die Kosten der Einheit sprengten jede vorherige Planung: Rentenangleichung, Infrastruktur, Zinsen, insolvente Unternehmen auf der Bilanz der Treuhand. Das Haushaltsdefizit stieg, die Bundesbank warnte vor Inflation. 1993 erhöhte die Regierung die Mehrwertsteuer auf 15 Prozent – offiziell zur Anpassung an die Verbrauchssteuern der Handelspartner, faktisch aber um Haushaltslöcher zu stopfen und den zwischenzeitlichen Wegfall des Solidaritätszuschlags zu kompensieren.

Auch der Streit um Prioritäten (wieder ging es um Verkehr und Verteidigung) flammte erneut auf. Mitte der 1990er wurde die Deutsche Bahn in eine Aktiengesellschaft im vollständigen Bundesbesitz überführt. Ziel war es, den Bundeshaushalt zu entlasten und den Schienenverkehr wirtschaftlicher zu machen. Doch die Bahnreform brachte neue Herausforderungen: Die starke Ausrichtung der einzelnen Unternehmensbereiche auf ihre betriebswirtschaftlichen Kennziffern schwächte das Gesamtsystem, die Entflechtung erschwerte klare Zuständigkeiten und die angestrebte Eigenwirtschaftlichkeit stellte sich nicht ein. Nach und nach übernahm der Bund wieder die Finanzierungslast und eine Entlastung des Bundeshaushalts blieb aus: 1998 wurden aus ursprünglich zinslosen Darlehen für Aus- und Neubauinvestitionen Baukostenzuschüsse, ab 2003 flossen auch Zuschüsse für Bestandsnetzinvestitionen.

Die 1990er wurden zum Jahrzehnt des wiederkehrenden Sparens. Die Wiedervereinigung kostete, die Wirtschaft wuchs nur moderat und die Arbeitslosigkeit blieb hoch. Aus realwirtschaftlicher Perspektive hätte die Bundesregierung kreditfinanzierte Finanzierungsspielräume gut gebrauchen können. Realzinsen von über fünf Prozent machten Kredite aber sehr teuer, siehe Abbildung 2 (heute liegt der Realzins bei 0,6 Prozent, nahe dem Spitzenwert der letzten 20 Jahre).

Abbildung 2

Aus Finanzierungsperspektive gab es einen starken Anreiz zu sparen. Entsprechend erhöhte Finanzminister Waigel unter anderem die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung deutlich, hob die Mineralölsteuer an, führte 1993 die Zinsabschlagsteuer, 1995 dauerhaft den Soli ein. Die Bundesbank drohte mit den Finanzmärkten, deren Ergiebigkeit nicht unbegrenzt sei, und forderte die Durchsetzung eines schnellen Defizitabbaus ein. 1996 legte die Bundesregierung ein Programm vor, das Unternehmen entlasten und öffentliche Haushalte konsolidieren sollte. Vorgesehen waren Einsparungen des Bundes in Höhe von 25 Milliarden D-Mark – die Länder sollten denselben Betrag einsparen. „Sparpaket“ wurde 1996 zum Wort des Jahres gekürt. 1997 musste die Mehrwertsteuer schließlich wieder herhalten – und wurde diesmal auf 16 Prozent erhöht. Die Begründung: die Haushaltslücke. 1999 erklärte der Economist Deutschland zum „sick man of Europe“, attestierte ihm einen „aufgeblasenen Sozialstaat“ und „übermäßige Arbeitskosten“.

2000er: Die Selbstbindung der Schuldenbremse

Mit der rot-grünen Regierung begann eine neue Variante derselben Geschichte. Nach der Asienkrise und der Dotcom-Blase stand der Haushalt weiter unter Druck. Die Versteigerung der 3G-Mobilfunkfrequenzlizenzen (UMTS) im Jahr 2000 brachte dem Bund einmalige Einnahmen von fast 100 Milliarden D-Mark – die Mittel flossen weitgehend in die Schuldentilgung. Fiskalisch war das in einer Zeit hoher Zinsen nachvollziehbar: teure Altverbindlichkeiten abzulösen, hilft dauerhaft Spielräume im Bundeshaushalt zu schaffen. Gleichzeitig schnürte Finanzminister Hans Eichel fleißig Sparpakete: Wieder wurden Investitionen gekürzt, wieder wurden kurzfristige Einnahmen gesucht.

Und es passierte, was immer passiert, wenn nach Geld gesucht wird: 2007 folgte die nächste Mehrwertsteuererhöhung, diesmal auf 19 Prozent – um Lohnnebenkosten zu senken, größtenteils aber um Neuverschuldung zu reduzieren. Kurzfristig gelang das, auch dank Wachstum: Der Saldo war positiv und die Schuldenquote sank leicht. Langfristig aber blieb der Befund derselbe wie in den 1980ern und 1990ern: fehlende Investitionen, wachsende Infrastrukturdefizite, eine brüchige Einnahmenbasis. Die Schuldenbremse von 2009, geboren aus der Krise, kodifizierte schließlich diese Haltung: Sparen wird Verfassungsprinzip.

Wäre eine Mehrwertsteuererhöhung heute so schlimm?

Wir denken: ja. Nicht nur weil die Botschaft „Wir haben es mit dem Sparen leider nicht geschafft, dafür zahlen Sie jetzt alle“ politisch herausfordernd wäre. Sondern auch, weil eine höhere Mehrwertsteuer den Konsum – und damit die Wirtschaft – weiter schwächen würde. Besonders betroffen wären Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen, für die Konsum den größten Teil ihrer Ausgaben ausmacht.

Außerdem hat sich der private Konsum von den Krisen der vergangenen Jahre kaum erholt. Auf den pandemiebedingten Einbruch folgte ein kurzer Aufschwung, der mit der Energiekrise 2022 abrupt endete. Seither stagniert der Konsum weitgehend. Prognosen, die von einer kräftigen Erholung ausgingen, wurden inzwischen nach unten korrigiert. Bis heute liegt der Konsum deutlich unter dem Trendniveau von vor Corona (Abbildung 3).

Abbildung 3

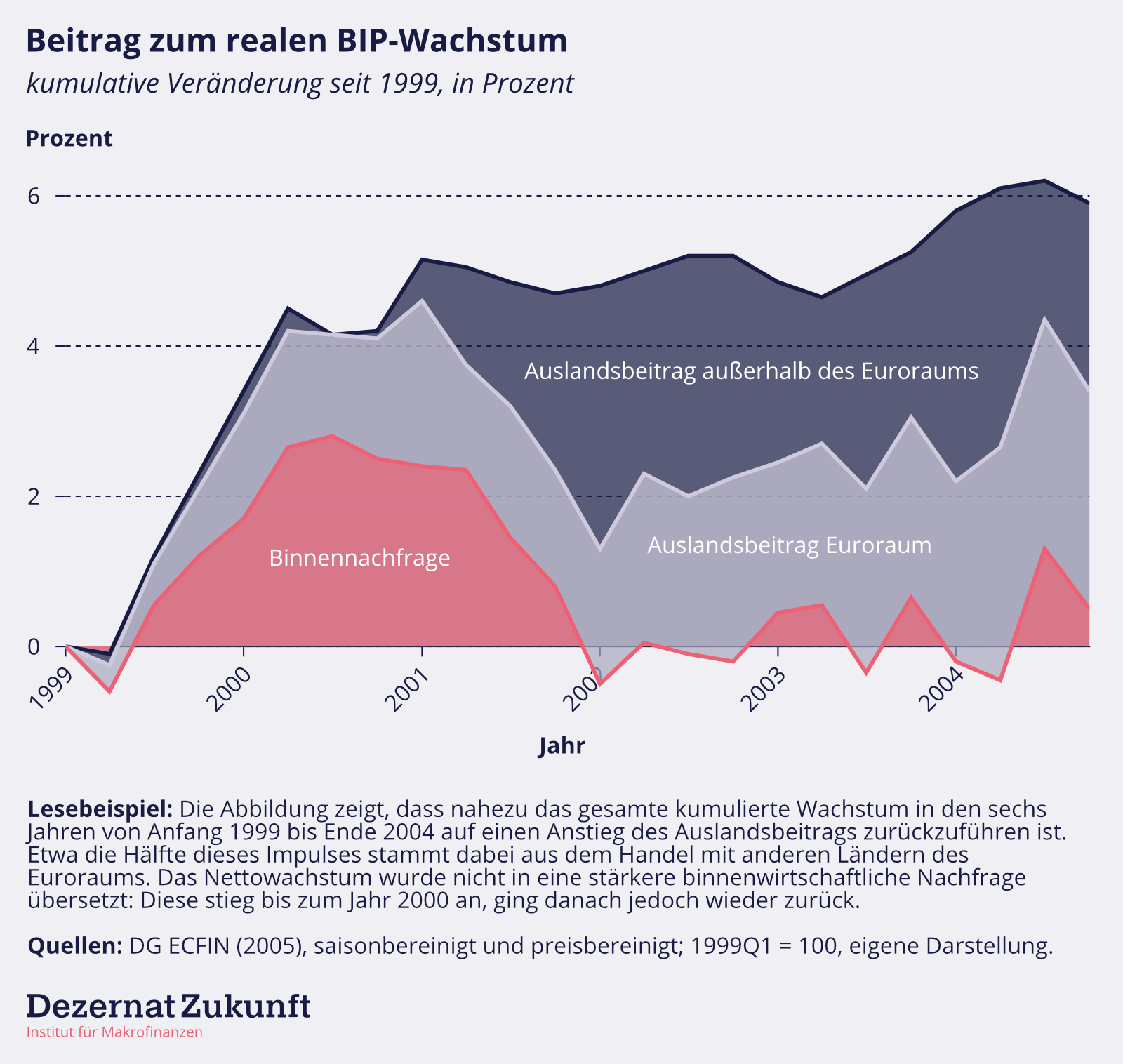

In den 2000er Jahren war eine schwache Konsumentwicklung verkraftbar, weil der Export die geringe Nachfrage kompensierte. China entdeckte deutsche Autos und das europäische Ausland – nun in einer Währungsunion mit Deutschland – trug den Rest bei. Damit ging das Wachstum in den frühen 2000ern fast vollständig auf den Außenhandel zurück, rund die Hälfte auf den Handel mit anderen Euroländern (Abbildung 4).

Abbildung 4

Heute ist diese Rettung aus dem Ausland unwahrscheinlich. China baut seine eigenen Autos und die USA haben angekündigt, nicht länger „consumer of last ressort“ sein zu wollen. Eine Mehrwertsteuererhöhung birgt daher das Risiko, die wirtschaftliche Lage weiter zu verschlechtern, mit direkten Folgen für den Bundeshaushalt: 100.000 zusätzliche Bürgergeldbezieher*innen kosten laut Enzo Weber rund drei Milliarden Euro. Mit etwas Pech könnte eine Mehrwertsteuersenkung ihr Ziel – das Schließen der Haushaltslücke – also verfehlen, weil sie durch eine Schwächung der Wirtschaft neue Lücken schafft.

Wie gelingt die Konsolidierung?

In einer wirtschaftlichen Schwächephase 30 Milliarden Euro einzusparen, ist schwierig. Ein offensichtlicher Weg wäre, einige der kostspieligen Wahlgeschenke aus dem Koalitionsvertrag zurückzunehmen (Ja, wir wissen, dass das politisch nicht plausibel ist). Denn ein erfolgreicher Sparkurs gelingt nur unter einer Voraussetzung: eine kompromisslos-super-ultra-fokussierte Wirtschafts-, Arbeitsmarkt- und Finanzpolitik, unter der sich alle Beteiligten jeden Morgen fragen und daran messen lassen, wie sie ihre verfügbaren Mittel am effektivsten auf Wachstum und nicht-subventionierte Beschäftigung ausrichten können.

Viele Programme aus dem Koalitionsvertrag dürften eine solche Übung nicht überstehen – zu breit, zu ungezielt, zu hohe Mitnahmeeffekte. Aber nur durch klare Priorisierung senkt man den strukturellen Kreditbedarf: Wenn dauerhaft mehr Menschen ihr eigenes Geld verdienen. Wenn dauerhaft mehr Unternehmen rentabel sind. Und wenn Bundesressorts nicht länger aus Prinzip an eigenen Programmen festhalten (insbesondere, wenn andere Ressorts Ähnliches machen), sondern sich gemeinsam fragen, was der sinnvollste Mitteleinsatz ist.

Politisch mag das unbequem bis schwierig sein – welches Ministerium gibt schon gerne Gelder auf. Aber so viel Ehrlichkeit sollte sein: Ohne diese Bereitschaft werden die Sparversuche misslingen.

- Dieser Artikel der Rhodium Group zeichnet nach, wie China für ausländische Autobauer vom Gewinnbringer zum Verlustfaktor geworden ist.

- In der ZEIT kommentieren Lucas Guttenberg, Nils Redeker und Sander Tordoir wie der deutschen Autoindustrie geholfen werden kann.

- Diese Analyse des ifo diskutiert Reformansätze für das heutige Transfersystem und zeigt, dass sowohl ein integriertes Transfersystem „aus einem Guss“ als auch die Zusammenlegung von Wohngeld und Kinderzuschlag Strukturen vereinfachen und Hinzuverdienstmöglichkeiten verbessern würden.

Medienbericht 30.10.2025

Medienerwähnungen und Auftritte

- Rückblick

- Am 16.10.2025 erschien ein Meinungsbeitrag von Philippa Sigl-Glöckner bei Surplus zu Bildungs- und Finanzpolitik.

- Am 21.10.2025 wurde Philippa Sigl-Glöckner in der Financial Times zu Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zitiert.

- Am 22.10.2025 wurde Niklas Illenseer in der taz zum EU Emissions Trading System 2 (EU ETS 2) zitiert.

- Am 23.10.2025 erschien eine Folge des Podcasts „Der Tag mit…“ vom Deutschlandfunk Kultur mit Philippa Sigl-Glöckner.

- Am 26.10.2025 war Philippa Sigl-Glöckner zu Gast beim Sonntags-Stammtisch des BR und diskutierte mit Christoph Schwennicke (T-Online) u.a. zum Reformbedarf in der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

- Am 26.10.2025 zitierte die taz Niklas Illenseer zur Verwendung der Mittel des KTF (Klima- und Transformationsfonds).

- Ausblick

- Am 03.11.2025 findet ab 19 Uhr das nächste Event der englischsprachigen Veranstaltungsreihe „Ideas of Energy“ statt, dieses Mal im Global Public Policy Institute, Reinhardtstraße 7, 10117 Berlin. Zum Thema „Energy and History“ wird Jean-Baptiste Fressoz sprechen, Historiker am Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und Autor des Buches More and More and More. Hier geht es zur Anmeldung.

Fußnoten

Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an philippa.sigl-gloeckner[at]dezernatzukunft.org

Hat dir der Artikel gefallen?

Teile unsere Inhalte