Bundeshaushalt 2026 – kaum „bang for the buck“

Florian Schuster-Johnson, Levi Henze

Auch 2026 investiert die Bundesregierung wieder in großem Stil mit dem Sondervermögen. Im Kernhaushalt geht dafür das Geld aus. Wir stellen in diesem Geldbrief unseren neuen Fiscal-Space-Indikator vor und zeigen, dass 2035 kein einziger Cent mehr frei verfügbar sein könnte. Um den Spielraum zu vergrößern, sollte die Bundesregierung ihre Prioritäten überdenken: Statt mit 38 Mrd. Euro die Energiepreise zu subventionieren, wäre ein Teil des Geldes in Kitas und Schulen besser angelegt.

Der Bundeshaushalt 2026 macht da weiter, wo der Bundeshaushalt 2025 aufhört: Rekordinvestitionen von 120 Mrd. Euro und massiv steigende Verteidigungsausgaben, um das neue NATO-Ziel von 3,5 Prozent des BIP bereits 2029 zu erreichen. Das ist angesichts der Welt- und Wirtschaftslage gut und wichtig. Aber: Der Regierung geht ab nächstem Jahr der Spielraum im Haushalt aus – und sie vergrößert das Problem, indem sie fragwürdige Prioritäten setzt.

Der Spielraum im Haushalt tendiert gen null

Der Regierung fehlen in den nächsten Jahren 172 Mrd. Euro im Bundeshaushalt – das entspricht ungefähr den gesamten Ausgaben des Bundes für Rente und Bürgergeld. Eine derart große Einsparung hat es noch nie gegeben. Der Rekord liegt bei 80 Mrd. Euro (in heutigen Preisen) zwischen 1996 und 1999 – nicht einmal die Hälfte der jetzigen Lücke.

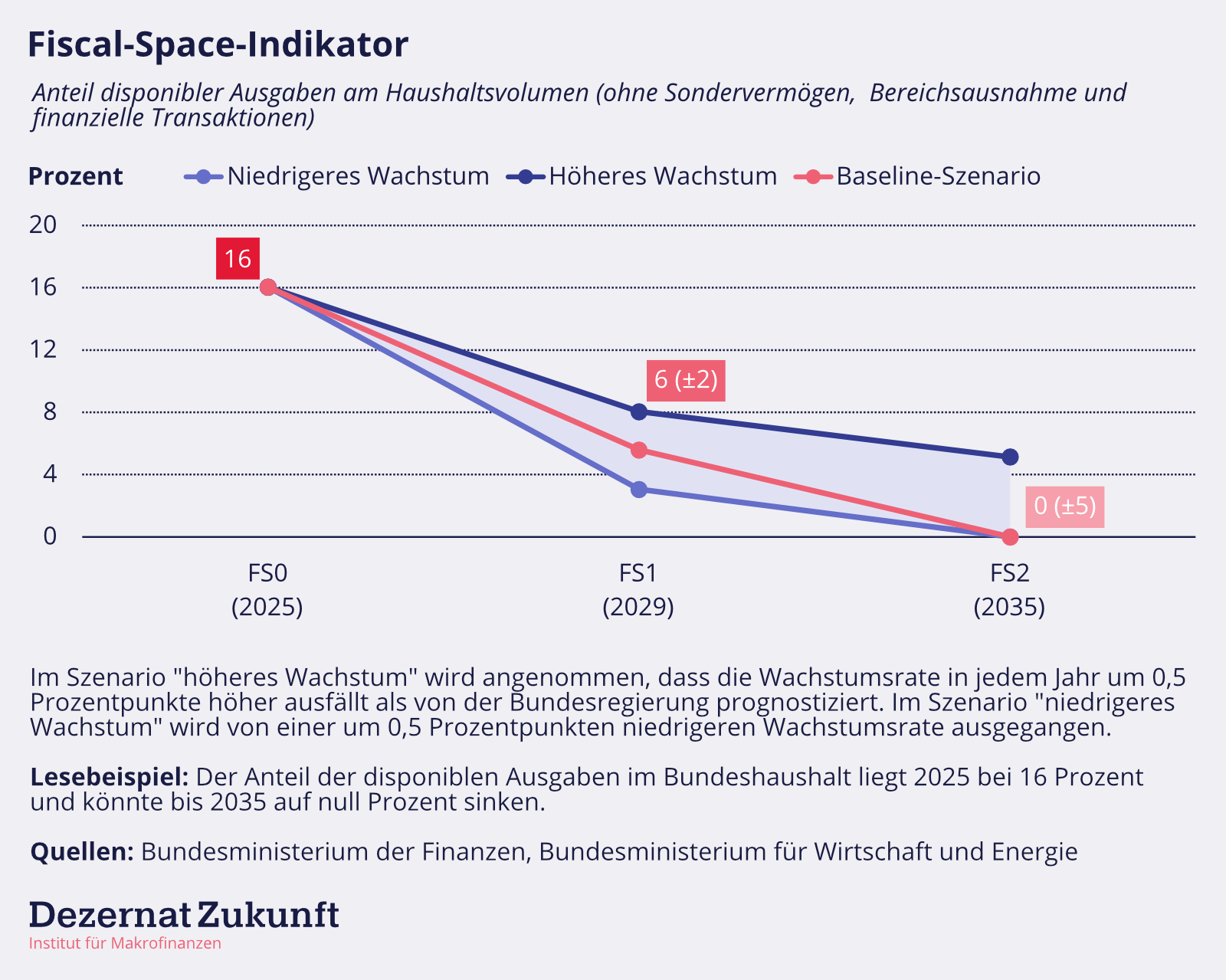

Um genauer zu messen, wie klein der fiskalische Spielraum (FS) tatsächlich ist, haben wir einen eigenen Indikator entwickelt: den Anteil der frei disponiblen Ausgaben im Bundeshaushalt. Solange der manövrierbare Anteil groß genug ist, kann die Regierung Haushaltlücken theoretisch nach den eigenen Prioritäten schließen. Ist er dagegen klein, kann sie die Politik, für die sie gewählt wurde, nicht mehr umsetzen, was in einer Demokratie zum Problem wird.

Die Methodik zur Berechnung unseres FS-Indikators (zum ersten Mal aufgeschrieben in diesem Policy Paper) haben wir weiterentwickelt: Grob gesagt ziehen wir alle kurzfristig durch rechtliche Verpflichtungen gebundenen Ausgaben – z. B. für die Sozialversicherungen, Verteidigung oder Zinsen – von den erwartbaren Gesamteinnahmen aus Steuern und der unter den geltenden Fiskalregeln erlaubten Kreditaufnahme ab. Der Indikator FS0 misst den disponiblen Anteil im aktuellen Jahr; mit dem FS1- und FS2-Indikator schätzen wir ihn für das Ende des vierjährigen Finanzplanungszeitraums bzw. in zehn Jahren; jeweils unter verschiedenen Annahmen an das Wirtschaftswachstum (±0,5 Prozentpunkte gegenüber der offiziellen Prognose).

Abbildung 1

Das Ergebnis ist besorgniserregend: Der Spielraum im Bundeshaushalt könnte bis 2035 verschwinden. Im Jahr 2025 sind noch 16 Prozent der Ausgaben – rund 80 Mrd. Euro, was dem Verteidigungshaushalt entspricht – frei verfügbar. Doch weil Zinsausgaben und Sozialtransfers – die wir „Survival-Subventionen“ nennen – zunehmen, könnte er in zehn Jahren selbst bei hohem Wirtschaftswachstum bei nur noch fünf Prozent liegen. Keine Regierung könnte dann noch die Politik machen, für die sie gewählt wurde.

Soll dieses Szenario abgewendet werden, braucht es zwei Dinge: erstens einen funktionierenden Regelrahmen, der genug Spielraum für wachstumsförderliche Politik erlaubt, und zweitens eben dieses Wachstum und einen vollausgelasteten Arbeitsmarkt, in dem möglichst viele Menschen möglichst hohe Einkommen erzielen, Steuern zahlen und nicht auf Transferleistungen angewiesen sind. Das Problem: Abseits von Rekordinvestitionen tut die Bundesregierung dafür zu wenig; ihre Prioritäten liegen auf Subventionen wie der Mütterrente, Steuervergünstigungen in der Gastro und für Pendler sowie – vor allem – bei den Energiepreisen.

38 Mrd. Energiesubventionen gegen die Zukunft…

Eines der teuersten Wahlkampfversprechen beider Koalitionspartner war das Paket zur Senkung der Energiepreise. Zwar ist ein neuer Industriestrompreis nur im EU-beihilferechtlichen Rahmen möglich und die Stromsteuer bleibt für private Haushalte aus Kostengründen wo sie ist. Aber mit einem Netzentgeltzuschuss und der verstetigten Senkung der Stromsteuer für die Industrie greift man dennoch tief in die Tasche. Kostenpunkt der neuen Subventionen im Haushalt: etwa 11 Mrd. Euro pro Jahr. Zusammen mit allen bereits bestehenden Zuschüssen wird damit der Energieverbrauch in Deutschland insgesamt mit 38 Mrd. Euro jährlich direkt subventioniert.

Abbildung 2

Die zusätzlichen Energiesubventionen beleben die Konjunktur. Doch die Strompreise sind mit etwa 80 Euro pro Megawattstunde wieder da, wo sie auch langfristig bleiben werden. Die Energiekrise ist also vorbei, auch wenn die wirtschaftliche Erholung verzögert ankommt. Mehr noch: Industriepolitisch kämpft Deutschland mit solchen Subventionen gegen die Zukunft an. Dem Industriestrompreis sind klare Fristen gesetzt, also wird auch kein Unternehmen daran seine Investitionsentscheidung knüpfen. Auch der Netzentgeltzuschuss ist als Notpflaster gedacht, da man davon ausgeht, dass die Netzkosten langfristig wieder sinken werden, weshalb hier ebenso wenig Investitionseffekte zu erwarten sind.

Die neuen Subventionen sind also weitgehend nicht von Dauer. Das ist gut so, denn im internationalen Vergleich wird Energie teuer bleiben. Deutschland braucht eine industriepolitische Strategie, die mit dieser Realität umgeht. Dazu gehört die Einsicht, dass Energiesubventionen langfristig nicht das nötige Wachstum schaffen und viele Industriearbeitsplätze nur durch Dauersubventionen erhalten bleiben. Statt Preise zu subventionieren, sollten besser die Energiesystemkosten gesenkt werden. Das würde mittelfristig auch Finanzierungsspielräume im Haushalt eröffnen, ohne den Subventionsstapel zu vergrößern.

… aber kaum Geld für Schulen und Kitas

Ein großer Teil des Geldes wäre besser da angelegt, wo es Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Haushalt dauerhaft hilft – z. B. in Bildung und Betreuung. Studien zeigen: Gibt der Staat heute einen Euro für mehr Ganztagsschulen und Kitas aus, würde dieser Euro innerhalb von vier Jahren in Form höherer Steuereinnahmen und geringerer Transferbedarfe wieder in die Staatskasse zurückfließen. Nach zehn Jahren würde der Haushalt schon um vier Euro entlastet, weil die Wirtschaft von besser ausgebildeten Arbeitskräften und mehr freier Arbeitszeit ihrer Eltern – insbesondere der Mütter – profitiert.

Im Bundeshaushalt 2026 und Finanzplan bis 2029 passiert bei Kitas und Schulen aber deutlich weniger als bei Energiepreissubventionen. Insgesamt überweist der Bund den Ländern im kommenden Jahr etwas mehr als fünf Mrd. Euro in Form von Finanzhilfen oder Umsatzsteueranteilen – fünf Mrd. gegen 38 Mrd. für die Energiepreise. Zwar hat der Bund zugesagt, in den Folgejahren mehr Geld bereitzustellen, etwa 2,5 Mrd. für einen Digitalpakt 2.0 und jährlich eine Mrd. für den Kita-Ausbau. Allerdings dient letztere als Ausgleich für die sinkenden Einnahmen der Länder aus der Unternehmenssteuersenkung. Damit werden also eher keine zusätzlichen Kitas gebaut.

Es ist gut, dass der Bund Geld für Investitionen und die Wirtschaft in die Hand nimmt. Aber die Regierung sollte ihre Prioritäten überdenken. Wachstum braucht gut ausgebildete Arbeitskräfte, erfolgreiche Geschäftsmodelle und Innovation. So könnte der Spielraum im Haushalt erhalten bleiben. Damit das klappt, sollte ein großer Teil des Geldes besser in Bildung fließen als in subventionierte Energiepreise. Der Bundeshaushalt bekäme so more bang for the buck.

Unsere Leseempfehlungen

- Wer mehr über unseren Fiscal-Space-Indikator erfahren möchte, wird in unserem Policy Paper fündig. Die verfeinerte Berechnungsmethode veröffentlichen wir zeitnah auf unserer Website.

- Alle Details zum Bundeshaushalt finden sich in unserem Haushaltstracker. Hier steht ein Datensatz mit allen Einzeltiteln von Bundeshaushalt und Sondervermögen bereit.

- Unser Papier zum Strompreispaket diskutiert die möglichen Konjunktureffekte, warum sie kleiner ausfallen und später kommen als erhofft – und warum sich die Erholung der deutschen Industrie verzögert.

Der Geldbrief ist unser Newsletter zu aktuellen Fragen der Wirtschafts-, Fiskal- und Geldpolitik. Über Feedback und Anregungen freuen wir uns. Zusendung an timm.leinker[at]dezernatzukunft.org

Hat dir der Artikel gefallen?

Teile unsere Inhalte